37710

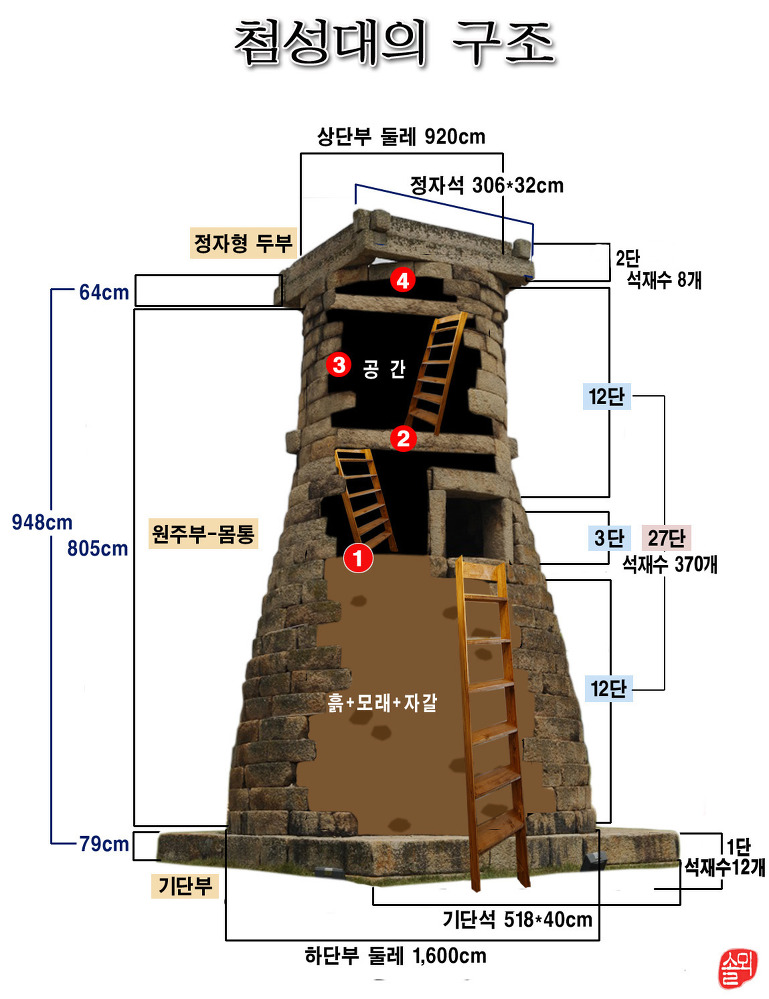

첨성대의 구조와 내부 모습

1920년대의 첨성대

첨성대의 위치

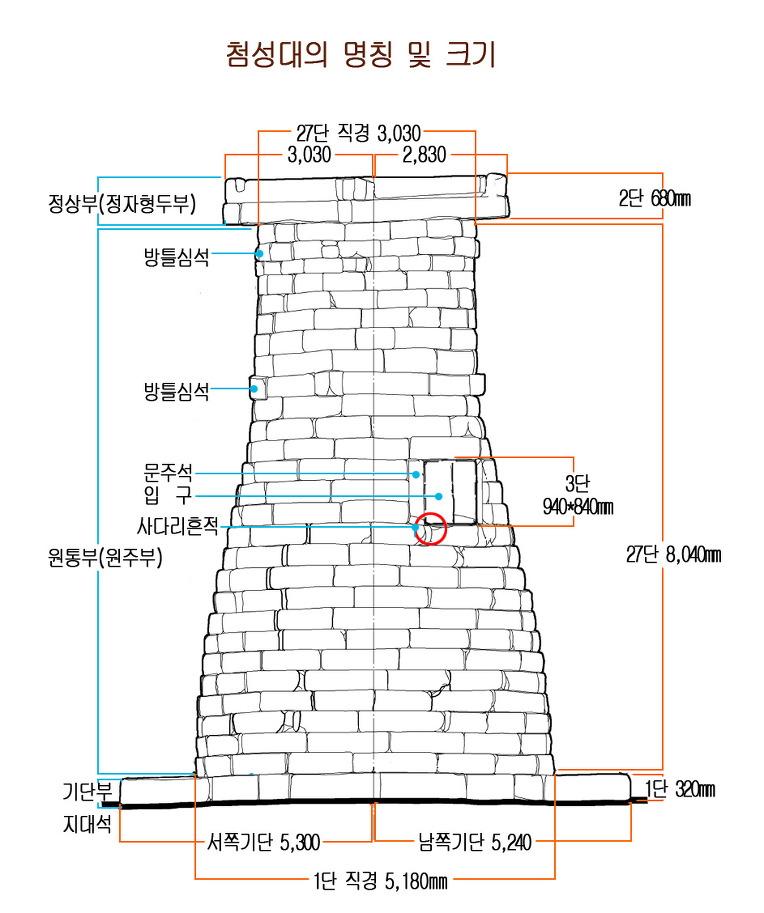

첨성대의 명칭 및 크기

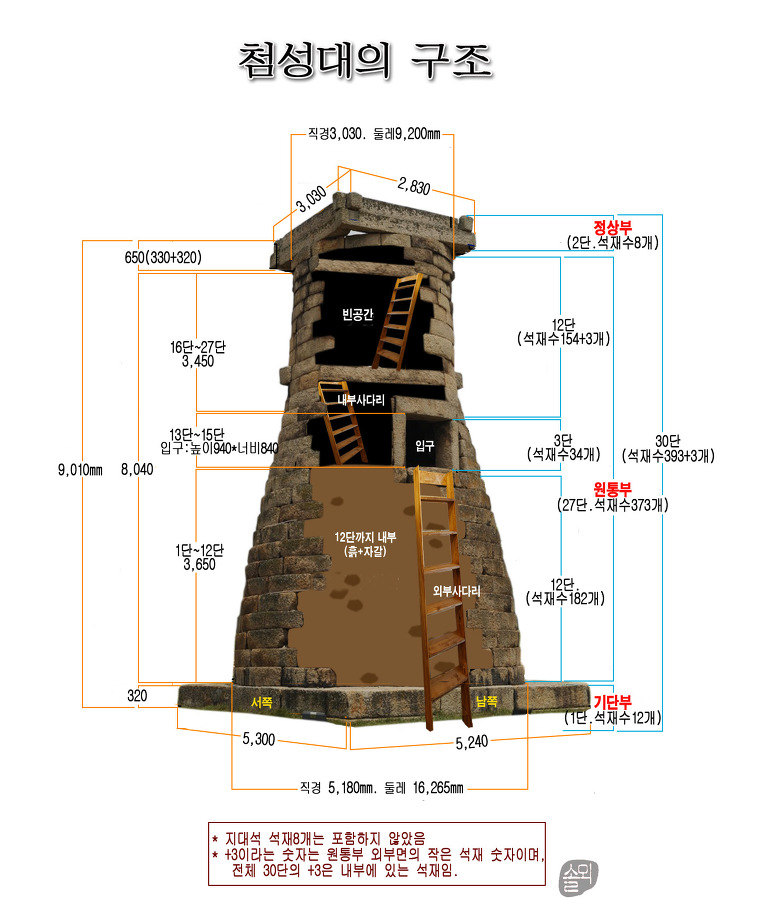

첨성대의 구조

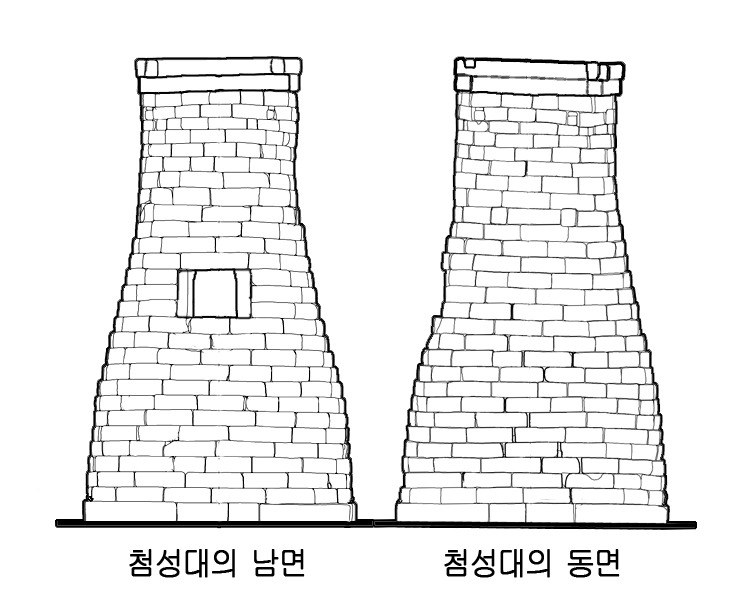

첨성대는 직사각형 사각뿔 형태로 가공하여 다듬은 석재를 막힌 줄눈 형태로 쌓아 만든 조적식 석조물이다. 높이는 가장 높은 부분을 기준으로 지반에서부터 9.07m이고 기단면적은 28.35㎡이다.

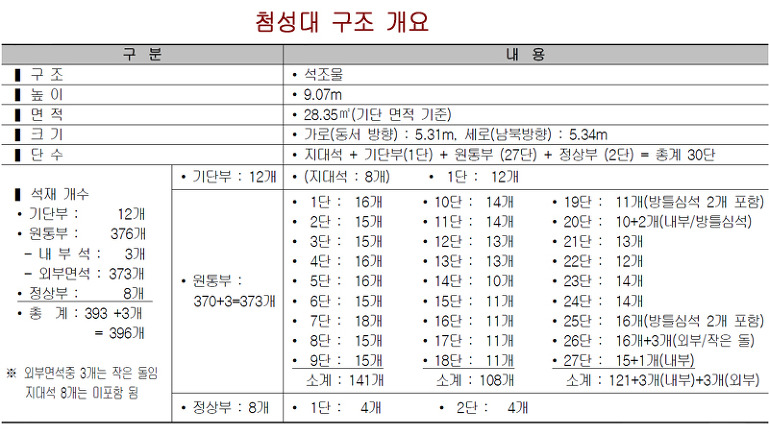

첨성대는 크게 세 부분으로 나뉘는데 기단부와 몸체인 원통부, 정상부로 나눌 수 있다. 기단부의 기단은 지대석 위에 한 단만이 있다. 원통부는 총 27단이며 정상부는 2단으로 되어 있다. 그래서 기단에서 정상부까지는 총 30단으로 되어 있는 셈이다.

기단부는 지대석이 8개, 기단석이 12개이고, 원통부는 총 376개이다. 원통부 석재 중에서 3개는 내부에 있는 석재로 20단에 방틀심석 2개, 27단에 1개가 있다. 내부에 있는 석재는 외부에서 보이지는 않는다. 따라서 외부에서 보이는 원통부 면석은 373개가 된다.

외부에서 보이는 면석 중에서 26단에 있는 3개의 석재는 매우 작은 돌로써 방틀심석이 외부로 노출된 부분에 마치 끼워놓은 것처럼 되어 있다. 이 석재가 애초부터 이렇게 작은 석재였는지 아니면 후대에 끼워 놓은 석재인지는 확인 할 수 없으나 그 구성이 어설픈 면이 있다. 만약 이 석재가 후대에 끼워 놓은 것이라면 외부면석은 370개 였을 것으로 보인다. 그러나 보이는 것 자체로만 본다면 외부면석은 373개가 된다.

원통부 외부면석 373개를 구체적으로 구분하면 개구부 양쪽에 있는 문주석이 2개, 방틀심석은 6개,(방틀심석은 총 8개인데 2개는 19단에 있으며 외부에서 보이지는 않는다) 나머지는 365개이다. 정상부 방틀석은 8개이다. 따라서 첨성대를 구성하고 있는 석재는 결국 총 396개가 된다.2) 여기에 지대석 8개도 포함한다면 404개가 된다

(원통부의 면석 중 19단에 있는 방틀심석은 외부에서 볼 때는 4개이지만 내부에서 볼 때는 2개가 된다. 석재가 분리 된 것이 아니므로 이를 4개로 보기에는 무리가 있다.

마찬가지로 25단과 26단에서도 같은 현상이 있다. 따라서 외부에서는 각각 4개로 보이지만 이를 각각 2개로 계산하였다. 20단은 방틀심석 2개가 외부로 노출되지는 않았다)

첨성대 구조 개요

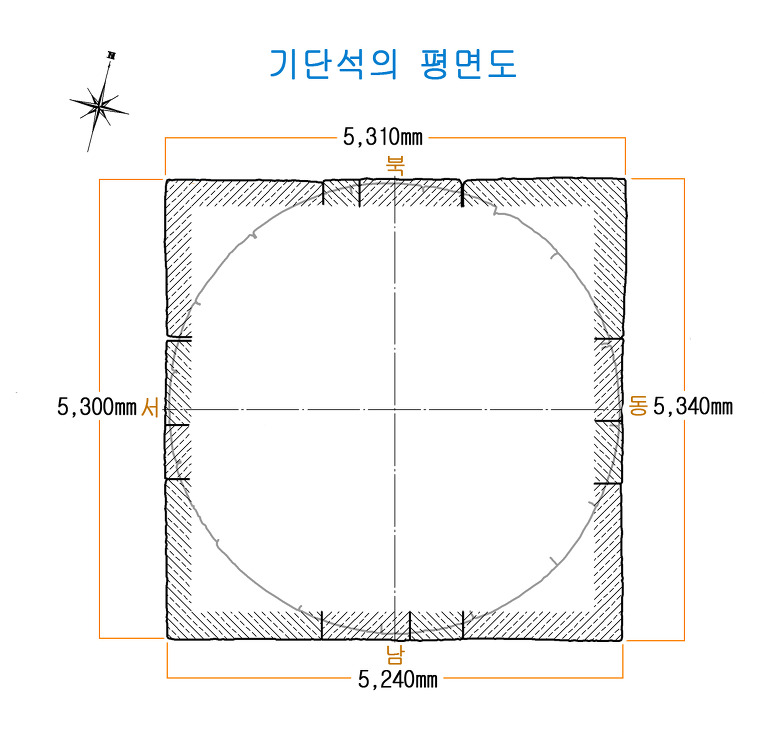

기단석의 평면도

첨성대의 기단부

기단부는 기단지대석과 기단으로 나뉘어지는데 기단지대석은 지표면에 묻혀서 거의 보이지는 않고 있어 그 깊이는 확인할 수 없다. 다만 일부가 지표면에 노출되어 있는데 기단석에서 평균 100㎜정도 돌출되어 있는 것을 확인할 수 있다. 기단은 1단으로 되어 있는데 가로(동서방향)가 5.31m이고 세로(남북방향)가 5.34m로 거의 정사각형이라 할 수 있다.

기단은 사측면에서 각각 4개씩 구성되어 있다. 남쪽에 4개, 북쪽에 4개, 동쪽에 2개, 서쪽에 2개(동쪽과 서쪽 기단수는 남쪽과 북쪽에서 각각 1개씩 공유하고 있어 2개로 표현 함)로 모두 12개로 되어 있다.

모서리 기단석은 양측면에서 공유하고 있고 이 기단석은 크기가 큰 반면 가운데 있는 기단석은 크기가 작은 편이다. 원통부와 연결 된 부분의 내부는 확인 할 수 없고 다만 추정해 본다면 일부는 뒷채움 잡석으로 되어 있을 수 있음을 배제할 수는 없을 것으로 보인다.

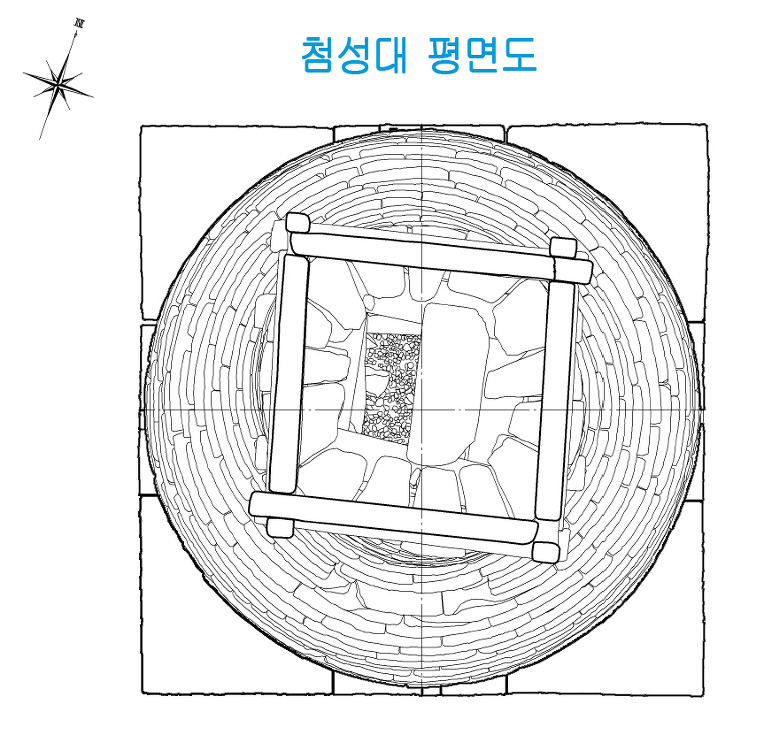

이 기단부의 방위는 정확하게 동서남북을 가리키고 있지는 않고 있다. 기단의 남북축과 동서축이 만나는 교차점을 기단의 중심으로 볼 때 약간 반시계방향인 서쪽으로 진북방향에서 19° 5′ 52″틀어져 있다.

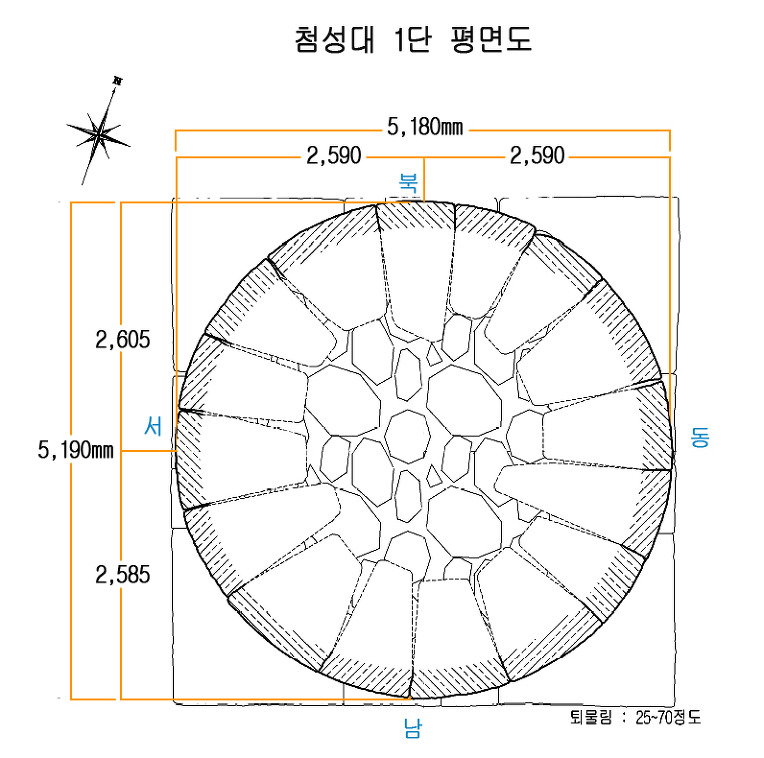

첨성대 1단 평면도

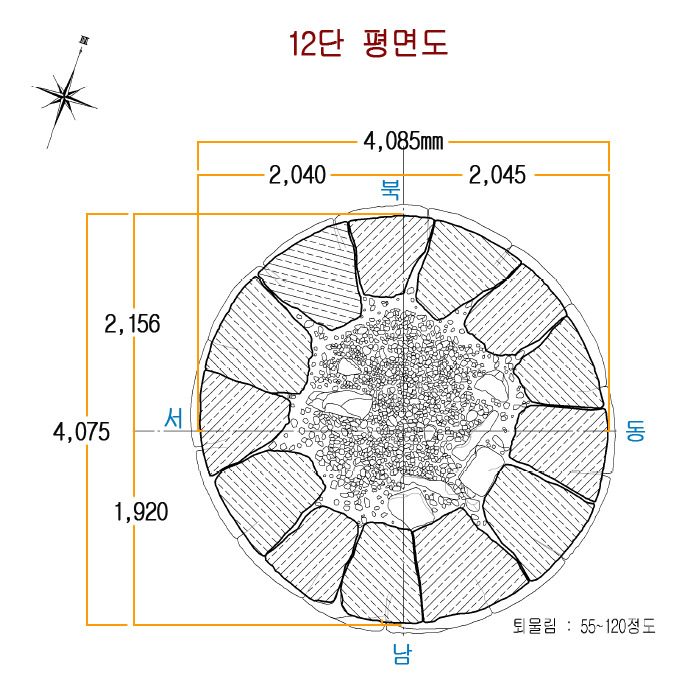

12단 평면도

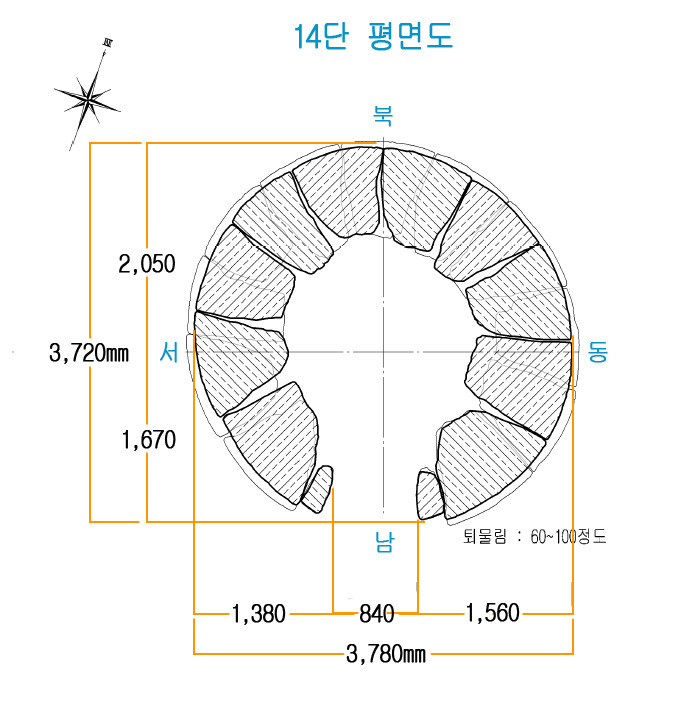

14단 평면도

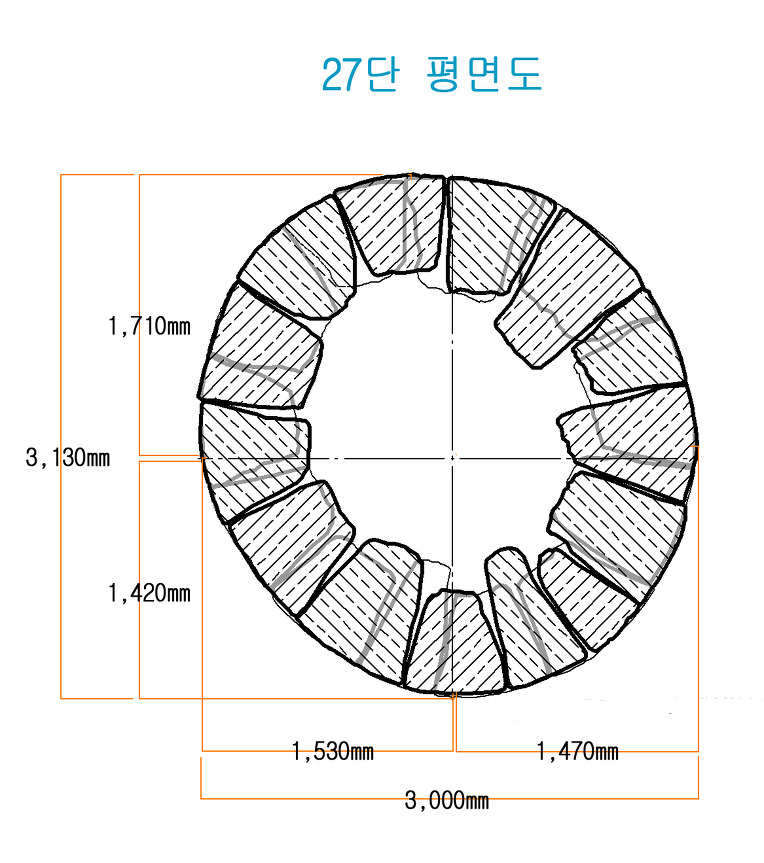

27단 평면도

원통부의 평면 형태를 살펴보면 27단 모두 원형으로 되어 있는데 상부로 올라 갈수록 약간 타원형으로 되면서 좀 더 올라가면 찌그러진 타원형으로 되어 있다. 즉, 1단에서 12단까지는 거의 원형에 가깝지만 13단에서 15단까지는 약간 타원형으로 변하다가 16단부터는 찌그러진 타원형으로 변해가고 있는 것이다. 이런 현상은 애초 축조시부터 있었던 것으로 보이지는 않고 오랜 세월이 흐르면서 발생한 변화로 보인다.

현재 1단에서 12단까지는 내부가 채워져 있다. 균열부분을 통해 확인한 바에 의하면 내부가 뒷채움잡석으로 채워져 있음을 확인 할 수 있었다. 뒷채움잡석의 크기를 실측할 수 없었지만 육안으로 확인하면 비교적 큰 석재(추측컨대 200㎜ 전후)도 있는 것으로 보였다. 즉, 12단까지는 내부에 크고 작은 뒷채움잡석과 흙으로 채워져 있는 것이다.

13단부터는 내부에 석재 채움 없이 비어 있다. 내부쪽은 마치 옥수수가 박혀 있는 모양이다. 이런 모양은 18단까지 되어 있다가 19단에는 직사각형 단면 모양을 가진 긴 석재 두 개로 된 방틀심석이 동서방향으로 원통형 평면을 관통하고 있다. 20단에는 관통하지는 않지만 같은 모양의 석재 두 개로 된 방틀심석이 19단에 있는 방틀심석 위에 남북방향으로 얹혀 있다.

이런 구조는 아래부분 면석들과의 긴결성을 높이기 위한 하나의 심석 역할을 하고 있는 것으로 보인다. 21단에서 24단까지는 12단에서 18단까지의 방법과 같은 방법으로 다시 면석들을 쌓다가 25단에 다시 원통형 평면을 관통하는 방틀심석이 남북방향으로 걸려 있고 26단에는 이와 직교하여 동서방향으로 방틀심석이 걸려 있다. 이 또한 19단과 20단에 있는 방틀심석과 같이 심석 역할을 하는 것으로 보인다.

그 위 부분인 27단에는 26단에 있는 긴 석재 위에 남북방향으로 판석을 하나 얹혀 놓았는데 동쪽에 치우쳐져 있다. 원래부터 이 판석이 하나였는지 아니면 판석이 두개였는데 지금은 한 개만 있는 것인지, 또는 판목이 있었는지는 확인이 되지 않는다.

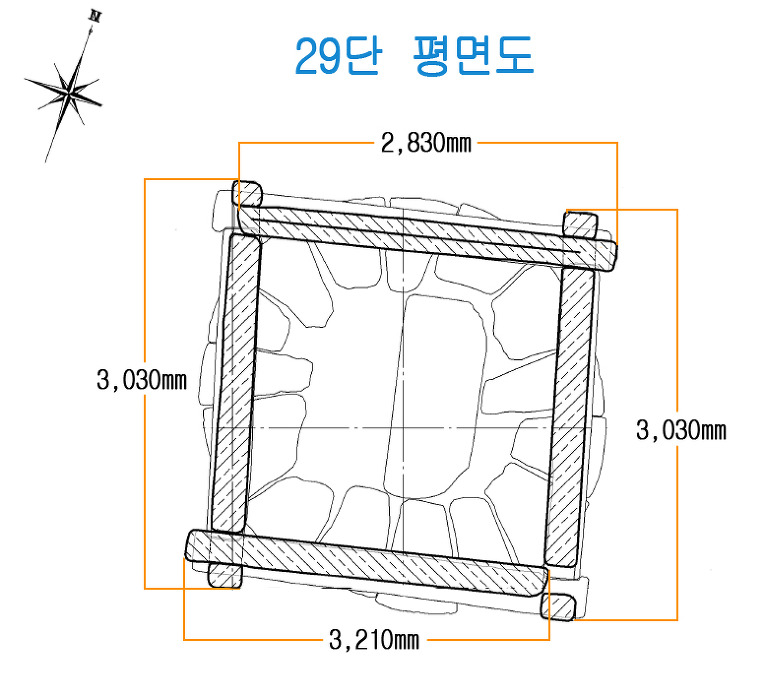

29단 평면도

정상부의 모습

정상부는 사각형모양이다. 좀 더 정확하게 표현하면 약간 마름모꼴로 된 정사각형으로 되어 있다. 약간 찌그러져 있다는 것이다.

찌그러진 부분은 북동쪽 모서리와 남서쪽 모서리를 연결하는 부분이다. 이런 현상이 발생한 원인은 모르지만 애초부터 이런 현상이 아니었다면 추측하건데 후대에 보수하면서 변동이 생겼거나 또는 부동침하와 관계가 있을 것으로 보인다

첨성대 평면도

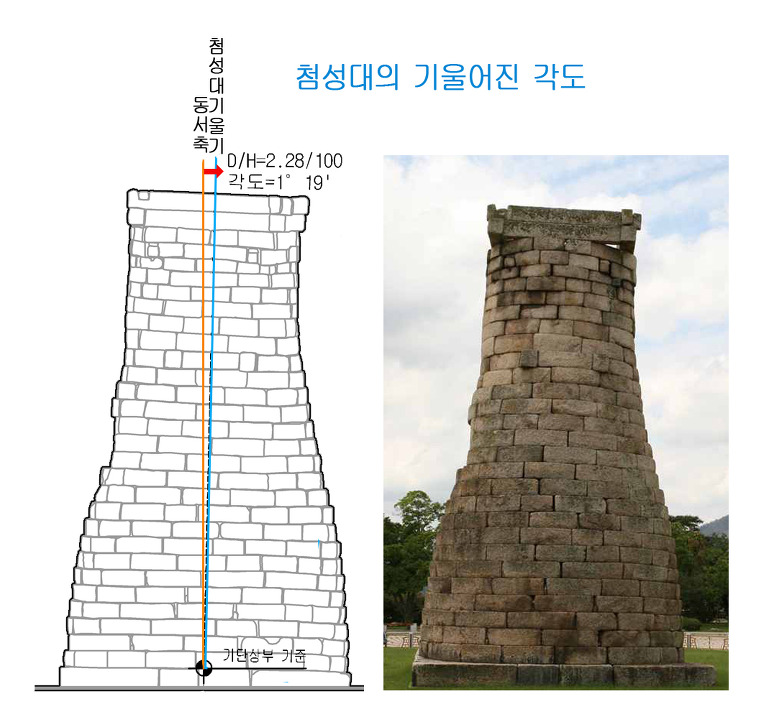

첨성대의 기울어진 거리

첨성대의 기울어진 각도

현재 첨성대는 기단중심과 정상부에 있는 방틀 중심을 비교하면 북쪽으로 200㎜, 서쪽으로는 7㎜ 정도 기울어져 있다. 즉, 북서쪽방향으로 기울어져 있는데 서쪽으로 기울어진 것은 아주 미세하기에 이를 무시한다면 사실상 북쪽으로 기울어진 것과 같다. 입면상의 각도로 본다면 약 1°19′기울어져 있다

첨성대의 구조와 내부 모습

경주시 인왕동(속명-비두골)에 있는 첨성대는 국보 31호다. 현존하는 동양 최고의 천문대이며 건축 후 한번도 무너지지 않은 위대한 건축물이라는 찬사를 받고 있다. 그러나 해시계 구실을 했다는 '규표설'에다 불교의 우주관을 나타내는 수미산을 본뜬 제단이라는 설을 줄기차게 받고 있는 건축물이기도 하다.

또 기단이 정사각형이고 몸체가 원으로 돼 있어 이것은 하늘은 둥글고 땅은 네모나다는 천원지방(天圓地方) 사상에서 유래한 것이라는 주장도 있다.

쌓은 돌의 개수를 세 보면 360여개로 1년의 날수를 상징하며 12단은 12개월, 12단(위)+12단(아래)=24단은 24절기, 12단+12단+3단(입구)=27단은 신라 27대 선덕여왕을 뜻한다라고 말하는 이도 있다.

축조의 목적에 대해서 이렇게 여러가지 설이 제기되는 가운데 1970년 이후, 상당히 과학적으로 해석하고 접근하려는 시도가 학계를 중심으로 활발하게 이루어지고 있어 그동안 볼 수 없었던 내부의 구조들이 과학적인 기계에 의하여 파악되고 연구되기 시작하였다.

첨성대의 구조

전체가 기단부(基壇部), 원주부(圓柱部), 정자형두부(井字形頭部)의 3부분으로 되어있다. 첨성대 전체의 석재는 화강석(花崗石)으로 총 석재수는 365개 내외이며 기단부, 원주부의 외벽 정자형 두부는 모두 다듬어져있다. 원주부의 내벽은 다듬어져 있지 않으나 마찰(摩 擦)로 약간 마모(磨耗)된 흔적이 있다고 지적되고 있다.

1. 기단부는 4각형 상하(上下) 2단

① 상단(上段) - 1변이 5.18m, 높이 39.5cm, 석재수(石材數) 12개

② 하단(下段) - 1변이 5.36m, 높이 39.5cm, 석재수 8개

③ 방향 - 남변(南邊)이 정남(正南)에서 동쪽으로 19°

2. 원주부는 총 27단으로 높이는 8.05m의 술병형

① 최하단의 둘레 16.0m, 제14단의 둘레 11.7m, 최상단의 둘레 9.2m

② 13단에서 27단까지의 속이 비어서 사다리 2개를 중간의 장대석에 걸쳐서 상하로 오르내릴수 있

게 되어있다. 27단을 지나서 정자형 두부로 올라가면 목판으로 서반부 개구를 덮어서 하부와

차단할 수 있는 구조이다.

3. 정자형 두부는 상하 2단의 정(井)자형 구조

① 각단이 각각 306×32×32cm의 크기의 장대석 4개씩으로 정자형으로 이뤄졌다.

② 정자석 내부는 220×220×64cm의 공간을 이루고 하부는 목판을 깔았던 것으로 생각되며

그 서반부는 개폐가 가능했을 것이다.

그러면 내부구조의 모습은 어떠할까?

위의 구조도에서 1번 부분, 밖에서 사다리로 오르면 출입구 부분이다. 출입문(12단)까지는 자갈과 흙으로 채워져 있으며 윗부분은 자갈로 덮혀 있는 모습이다

다음은 3번 부분, 즉 원주부분의 내벽 모습이다. 다듬어져 있지 않다고 알려져 왔으나 크기가 일정하고 거친 면이 적은 것을 보아 약간은 다듬었음을 알 수 있다

쌓은 돌 틈 사이로 쐐기처럼 박은 작은 자갈들도 많이 보인다

첨성대 내부에서 하늘쪽을 향해 쳐다본 모습이다. 가운데 우물 정(井)자 모양으로 장개석이 걸쳐져 있음을 볼 수 있다

사진에서 2번 부분, 즉 내부 사다리를 걸치기 위해 가로로 가로질러놓은 장대석이다

가로로 걸쳐놓은 장대석이 외부까지 뻗혀 있다

사진의 4번, 정자형 두부의 내부 모습이다 . 첨성대의 맨 윗부분 우물정(정)자 모양의 두부로서 2단으로 노여 있다

두부 안쪽에 사람이 활동할 수 있도록 긴 장대석이 놓여 있다. 사다리를 통하여 왼쪽 빈 공간으로 올라온 후 나무 판자를 덮고 그 위에서 관측활동을 하였을 것으로 추징한다

항아리처럼 생긴 몸통의 가장 윗단 돌이 놓여 있는 모습을 볼 수 있다

밖에서 본 정자형 두부의 모습이다

첨성대의 용도에 대한 여러가지 견해를 살펴보면

▶ 일본인 와다(和田) - 일제강점기에 조선기상관측소에서 근무 1910년 〈조선관측소 학술보고〉

의 '경주첨성대의 설'에서 "첨성대는 그 위에 목조가구물을 세우고 혼천의(渾天儀) 같은 관측기

를 설치했던 천문대."

▶ 홍이섭(洪以燮)도 〈조선과학사〉에서 "신라에서는 독자적인 천문관측을 하고 있었으며 그 증거

로 경주 첨성대를 들 수 있고 이것은 현존하는 동양최고의 천문대."

▶ 홍사준(洪思俊) - 처음으로 첨성대 실측 "첨성대 내부에 사람이 들어가 27단의 내부에 반듯이 누

워 중천을 쳐다보며 관측했을 것이며 개천설(蓋天說)에 의거하여 백제인이 세운 신라 천문대"

▶ 전상운(全相運) "개방식 돔으로 관측하기에 불편한 내부구조를 근거로 상설 천문대로 보기 어려

우며 백제인들이 주비(周髀)의 법에 따라 세웠을 것"

▶ 김용운(金容雲) "첨성대가 실제로 관측에 사용된 것이 아니며, 다만 수학 및 천문학에 관한 당대

의 권위서였던 〈주비산경 周髀算經〉의 내용을 종합적으로 반영하여 축조한 상징적인 탑"

▶ 이용범(李龍範) "첨성대는 천문관측과는 관련이 없으며, 다만 불교의 우주관인 수미산(須彌山)의

모양을 본떠 만든 제단"

▶ 박성래(朴星來) "첨성대를 넓은 의미의 천문대로 평가하면서도 겉 모양은 불교의 수미산을 좇았

으며, 토속신앙에 따른 농업신인 영성(靈星)을 숭배하기 위한 제단"

이와 같이 첨성대에 관한 논쟁은 아직도 계속되고 있지만, 구조적으로 볼 때 소박한 의미의 천문관측대라는 의견이 주류이다.

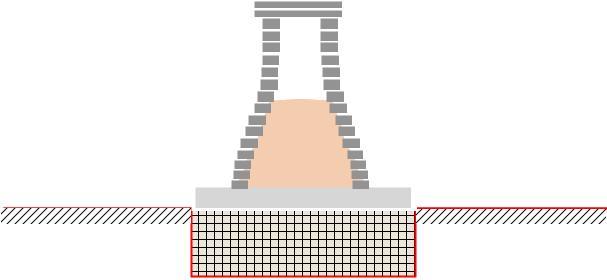

첨성대는 어떻게 쌓았을까?

1.5m의 깊이로 땅을 파고 흙을 다진 뒤 큰 돌을 채워 넣고

사이사이로 작은 돌을 채워 넣는다

다진 기초 위에 기단석을 2단으로 올린다

기단석 위에 돌을 쌓으면서 내부와 외부에 같은 높이로 흙을 쌓아 올린다

비스듬히 쌓은 외부의 흙더미 위로 돌을 끌어 올린다

입구가 있는 부분까지 내부와 외부의 흙을 제거한다

마지막 내부의 흙은 그대로 둔 채 외부의 흙만 제거한다

첨성대의 옛 모습

첨성대 바로 뒷편으로 도로가 나있다.

6.25동란 때 이 길을 수많은 차들이 통행을 했다고 한다

(1940년대)

일제시대 경주 첨성대 수학여행 기념사진이 제주에 사는 윤석찬(ID channyun )씨가 올린 사진에는 지팡이를 들고 학생복을 입은 100여명의 학생들이 첨성대에 마치 담쟁이 덩쿨처럼 메달려 기념사진을 찍고 있는 장면이다.

추억의 수학여행

'<길을묻는 나그네>의 세상이야기' 카테고리의 다른 글

| 3월의 봄을 찾아서 떠나다 - 불국사 (0) | 2012.03.16 |

|---|---|

| 3월의 봄을 찾아서 떠나다 - 능원 (0) | 2012.03.16 |

| 男子의 길 (0) | 2012.03.01 |

| 수덕사로 떠난 구도여행 (0) | 2012.01.30 |

| 손주의 일상 - 돐이 지났습니다 2. (0) | 2012.01.27 |